今回はチコちゃんに叱られる! ▽ひょっとこってなに▽台風の呼び名▽新橋の謎 初回放送日:2025年8月29日を紹介。

ひょっとこって何?

ひょっとこって何?

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、お祭りを全力で楽しむステキな大人ってだーれ?」

チコちゃん「ひょっとこって何?」

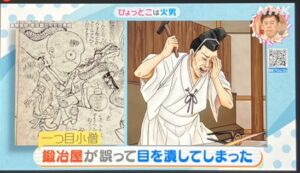

チコちゃんの答えは、「火男」

火男

ひょっとこの意外なルーツ!火の守り人から神様、そしてコミカルなキャラクターへ

皆さんは「ひょっとこ」と聞いて、どんな姿を思い浮かべますか?

口をすぼめ、どこか間の抜けた表情で踊る姿を想像する方がほとんどではないでしょうか。

お祭りの屋台で見かけるお面や、縁起物として飾られている置物など、そのユニークな表情は多くの人々に親しまれています。

しかし、この親しみやすいキャラクターのルーツをたどると、そこには意外な歴史と深い意味が隠されていました。

今回は、ひょっとこが辿ってきた驚きの道のりを、一緒に紐解いていきましょう。

火を守る男「火男」の誕生

人類は、遥か50万年以上も前から火と共に生活してきました。

火は私たちに温かさや安全をもたらし、料理を可能にするなど、生存に不可欠な存在です。

日本でも、古墳時代にはすでに「かまど」や「囲炉裏」が生まれ、家庭の中心には常に火がありました。

この大切な火を絶やさないことは、家族の存続を意味するほど重要なことでした。

そのため、火の管理は一家の主である家長の大切な役目であり、その任を託された男たちは「火男(ひおとこ)」と呼ばれていました。

この「火男」という呼び名が、やがて「ひょっとこ」に変化していったと言われています。

「ひょっとこ」の特徴的な口をすぼめた表情は、火を吹いている姿を表しており、顔がしかめっ面をしているのは、火の粉が目に入らないようにしているからだという説もあるんですよ。

神様から恐れられる存在へ

弥生時代になると、朝鮮半島から伝わった鉄の加工技術によって、人々の生活は大きく変わります。

火男の一部は、この新しい技術を習得して鍛冶職人として活躍するようになり、彼らが作り出す鉄製の農具や武器は、社会に革命をもたらしました。

優れた技術を持つ彼らは、次第に一般人とは異なる特別な存在として、神格化されていきます。

しかし、その一方で、人の命を奪う凶器である日本刀を作る存在として、畏怖の対象にもなっていきました。

平安時代から江戸時代にかけて流行した怪談には、鍛冶屋が登場することもあり、一つ目小僧という妖怪は、仕事中に片目を失明した鍛冶屋がモデルではないかとも言われています。

つまり、もともとの火男(ひょっとこ)には、私たちがお祭りなどで見かけるようなコミカルなイメージは全くなかったのです。

むしろ、尊敬されながらもどこか恐れられる、近寄りがたい存在だったのかもしれません。

親しみやすいキャラクターへの変身

そんなひょっとこのイメージが大きく変わるきっかけとなったのが、日本古来の伝統芸能である神楽です。

神楽の演目の一つである「大島岡里神代神楽」では、ひょっとこが「かまどの神様」として登場します。

この神楽の中で、ひょっとこはコミカルな踊りと組み合わされ、それまでの恐ろしいイメージとは対照的な、親しみやすいキャラクターへと変身しました。

この変化には、「怖い」鍛冶屋のイメージに、あえてギャップのある面白さを加えるという、いわば「いじり」のような意図があったのかもしれません。

やがて、このコミカルなひょっとこのお面は、お祭りなどで広く親しまれるようになります。

特に、江戸時代に火事が多発したことで、火伏せ(火事にならないように祈願すること)の願いを込めて、火の神様であるひょっとこのお面を被って踊る風習が定着していきました。

明暦の大火のような大災害を経験した人々にとって、ひょっとこは火の守り神として、心の支えだったのでしょう。

現在では、火の神様としての役割は薄れ、そのコミカルな表情と動きで場を盛り上げる存在として、全国各地のお祭りで見かけることができます。

私たちが何気なく見ているひょっとこには、火と共に生きてきた人々の歴史や、尊敬と畏怖、そしてユーモアが詰まっていたんですね。

次にひょっとこを見かける機会があれば、ぜひ、その背景にある深い物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

最後に、おかめは実在した人物なので、お面もみんな似たり寄ったり。

一方、ひょっとこの顔には特に決まったルールはなく、特にこれといった特定のモデルが存在しておらず、あくまで職業を表すだけなので基本的にデザインは自由。

口の方向も様々です。

宮崎県「日向ひょっとこ夏祭り」

茨城県「石岡囃子」

東京都「江戸里神楽」

福島県「高柴デコ祭り」

結論

というわけで、

「ひょっとこって何?」は、

「火男」

でした。

解説してくれたのは

斗鬼正一名誉教授

斗鬼 正一(とき まさかず、1950年(昭和25年) – )は、日本の文化人類学者。専門は都市人類学、地域研究。江戸川大学社会学部現代社会学科文化人類学・民俗学コース教授。明治大学文学部講師。明治大学大学院講師。 日本テレビ「世界一受けたい授業」「月曜から夜ふかし」「ZIP」「Nスタ」、テレビ朝日「Qさま」「相葉マナブ」「モーニングバード」、TBSテレビ「アイアム冒険少年」、テレビ東京「所さんの世界のビックリ村」、フジテレビ「リアルスコープハイパー」などのテレビ番組、「週刊女性」などの雑誌、新聞書評で、日本、世界の文化に関する解説、論評多数。

(Wikipediaより)

江戸川大学(えどがわだいがく、英語: Edogawa University)は、千葉県流山市駒木474番地に本部を置く日本の私立大学である。1990年に設置された。大学の略称は江戸大。

江戸川大学在校生には、1人につき1台のノートパソコンが入学後に配布されている。そして、コンピュータの基礎教育、文章教育、コミュニケーション教育(専門講師を招いて)を積極的に行っている。また、大学敷地内には無線LANも配置されており、インターネットが常時利用できる。

教員には小倉淳(マス・コミュニケーション学科教授)、西條昇(マス・コミュニケーション学科准教授)、小林至(経営社会学科教授)、北原憲彦(経営社会学科教授)、斗鬼正一(現代社会学科教授)他、各分野において著名な人物(非常勤講師も含めて)が多く、同大学卒業生の専任教員もおり、学生との交流も盛んである。

それぞれの学科においての野外活動も多い。特に現代社会学科は、専任教員の専門分野が幅広く、現代社会の諸相を野外活動(フィールドワーク)を軸に研究する学科として、江戸川大学の特色が生かされた学科である。

(Wikipediaより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。