今回はチコちゃんに叱られる! ▽人間の毛の謎▽食器を持つのは▽赤みそと白みそ 初回放送日:2025年4月11日を紹介。

なんで日本人は食事をする時に食器を持ち上げるの?

なんで日本人は食事をする時に食器を持ち上げるの?

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、ご飯を食べるのが好きなステキな大人ってだーれ?」

チコちゃん「なんで日本人は食事をする時に食器を持ち上げるの?」

チコちゃんの答えは、「日本の家が狭かったから。」

日本の家が狭かったから

日本で最初に出来た家は縄文から平安時代にかけての竪穴住居。

広さ12畳ほどのスペースに親子4~5人で暮らしていました。

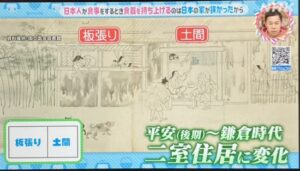

平安時代の後期から鎌倉時代にかけて土間と板張りの二部屋が連続している二室住居に。

土間はかまどなどがある台所で料理をするのみ。

板張りの限られたスペースで食事をとったり寝たりしました。

江戸時代になると長屋が登場。

集合住宅のようなスタイルで多くの人がひしめきあって生活するようになりました。

6畳ほどのスペースに1家族が済むのが普通。

4畳半に親子3~4人で暮らすことも。

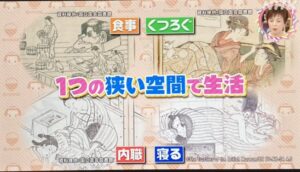

このように家が狭いのが日本の文化。

一つのスペースで食事、くつろぎ、内職、睡眠をとることが必要になります。

そこで問題になるのが食事スペース。

ただでさえ狭い所に食卓テーブルなど置いたなら、寝る場所がなくなります。

だからといって床に食器を置くのは見栄えも悪い。

そこで考え出されたのがお膳。

お膳は江戸時代から庶民の間で広く使われるようになりました。

一人用の小さなテーブル。

現代でも大広間の宴会場などで使用されています。

これなら必要最小限のスペースで使わない時は重ねることができます。

なかでも当時人気だったのが箱膳。

お膳の下が箱になっていて中に箸や食器を収納することが出来きます。

これらのお膳を使ってご飯を食べようとすると高さが低いことが問題に。

食器を置いたままだと食べ物と口との距離を遠くなります。

そのため、食器を持って食べることに。

その後は欧米の文化が入って来ます。

明治時代の中頃にはちゃぶ台が登場。

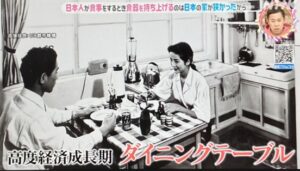

高度経済成長期には段々と家も広くなります。

欧米の生活スタイルが取り入れられてダイニングテーブルが一般家庭にも取り入れられるように。

こうなるとお膳は使われなくなりました。

しかし、このような変化はせいぜい100年の間。

日本では、お膳で食事をしていた習慣が今でも文化として残っています。

欧米ではお皿を手に持つのはマナー違反ですね。

最後に外国人が驚く日本人の当たり前の文化を紹介。

「電話でもお辞儀」

電話中に体を動かすのは欧米でもよくある事。

欧米の挨拶は握手やハグなどで相手がいないとできません。

一方、お辞儀は一人でも出来てしまうのでついやってしまうとのこと。

また、日本人は見えていなくても相手に気持ちが伝わると考えるので電話をしながらついペコリとご挨拶。

「ギョーザとご飯」

台湾ではギョーザは主食。

ギョーザ定食は主食に主食を食べるので異質な物に感じるとか。

「コンビニやスーパーの音楽」

お店で音楽が流れるのは欧米では無い文化。

これは公共の場は静かであるべきという「静寂の文化」が欧米スタイル。

これに対して日本を含めたアジアは公共の場でもワイワイとする「にぎわいの文化」

「おもてなし」の一環と考えられるとのこと。

結論

というわけで、

「なんで日本人は食事をする時に食器を持ち上げるの?」は、

「日本の家が狭かったから」

でした。

解説してくれたのは

江戸川大学の斗鬼正一名誉教授

斗鬼正一名誉教授

斗鬼 正一(とき まさかず、1950年(昭和25年) – )は、日本の文化人類学者。専門は都市人類学、地域研究。江戸川大学社会学部現代社会学科文化人類学・民俗学コース教授。明治大学文学部講師。明治大学大学院講師。 日本テレビ「世界一受けたい授業」「月曜から夜ふかし」「ZIP」「Nスタ」、テレビ朝日「Qさま」「相葉マナブ」「モーニングバード」、TBSテレビ「アイアム冒険少年」、テレビ東京「所さんの世界のビックリ村」、フジテレビ「リアルスコープハイパー」などのテレビ番組、「週刊女性」などの雑誌、新聞書評で、日本、世界の文化に関する解説、論評多数。

(Wikipediaより)

江戸川大学(えどがわだいがく、英語: Edogawa University)は、千葉県流山市駒木474番地に本部を置く日本の私立大学である。1990年に設置された。大学の略称は江戸大。

江戸川大学在校生には、1人につき1台のノートパソコンが入学後に配布されている。そして、コンピュータの基礎教育、文章教育、コミュニケーション教育(専門講師を招いて)を積極的に行っている。また、大学敷地内には無線LANも配置されており、インターネットが常時利用できる。

教員には小倉淳(マス・コミュニケーション学科教授)、西條昇(マス・コミュニケーション学科准教授)、小林至(経営社会学科教授)、北原憲彦(経営社会学科教授)、斗鬼正一(現代社会学科教授)他、各分野において著名な人物(非常勤講師も含めて)が多く、同大学卒業生の専任教員もおり、学生との交流も盛んである。

それぞれの学科においての野外活動も多い。特に現代社会学科は、専任教員の専門分野が幅広く、現代社会の諸相を野外活動(フィールドワーク)を軸に研究する学科として、江戸川大学の特色が生かされた学科である。

(Wikipediaより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。