今回は、2021年6月4日金 チコちゃんに叱られる!「▽割り箸の謎▽アイスはなぜバニラ?▽森と林の違い」の番組内容を紹介。

なんで割り箸は最初から割れてないの?

たしかに、最初からわれてないですよね。

未使用ってわかるため?

なんで割り箸は最初から割れてないの?

本日の1つめ目の話題。

いつものゲスト紹介。

まずは初登場の伊藤沙莉さん。

かなりのハスキーボイス。

本人談で、生まれたとき(産声)からハスキーボイスとのころ。

そして、4回目の登場でオリジナルメンバーの「天野っちー」天野ひろゆきさん。

さっそく最初の問題へ。

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、お箸の使い方が上手なステキな大人ってだーれ?」

岡村さんの指名で、伊藤さんが、回答者に。

伊藤さんは、箸の持ち方を直されたことがあるそう。

しっかりしたご両親かと思いきや、マネージャーさんから「NHKに出られないよ。」といわれて直したらしい。

さて、チコちゃんは、割り箸の話題をふります。

チコちゃん「なんで割り箸は最初から割れてないの?」

伊藤さんは、「新鮮さ、割れていないのは、未使用であるという印。」といった趣旨の回答。

正解に至らず、叱られちゃいました。

しかしながら、この答えはかなり近いとの事。

岡村さんにも聞いてみますが、正解に至らず。

チコちゃんの答えは、「そば屋さんが回転率を上げたかったから。」

そば屋さんが回転率を上げたかったから

解説してくれたのは、日本箸文化協会代表の小倉朋子さん。

そもそも日本において箸が使われるようになったのは、7世紀の飛鳥時代。

当時の箸は神様にお供え物をする時や外国からの客人との食事で使用。

庶民が使用するものではありませんでした。

そして、8世紀以降に箸を使った食事が庶民にも定着。

この頃は木を削った2本に分かれた箸が一般的。

そこからさらに時代が進み、今から300年ほど前の江戸時代中期。

遂に割り箸が誕生。

NHKたぶんこうだったんじゃないか「先生」劇場

タイトルは「栄光の割り箸」

時は江戸時代中期。

職を求める人々で江戸の人口が増加。

大工や鳶職などに携わる人も増えた頃。

大工役で出演は、小倉先生。

役者として出演し、また、解説役も担当。

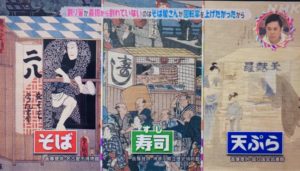

当時の職人さんなどは小まめに間食で、腹を満たすという食事スタイル。

よく利用されていたお店は、そば、寿司、天ぷらなどの屋台。

こうして大工(小倉先生)が立ち寄ったのはそば屋の屋台。

そば屋の店主も小倉先生。

そば屋の悩みの一つは「客が多いのはありがたくても、箸の洗いものがなかなか追いつかない」こと。

当時の屋台で使われていた箸は洗って使い回すのが当たり前。

庶民の食事を支えていた事もあって値段も安く抑えられていたので、とにかく回転率を上げる薄利多売。

そして分かれている箸にはもう一つの問題点が。

それが「転がりやすく落としやすい。そして、洗ったものかどうか客に分かりにくい」。

こういった問題を一挙に解決すべく誕生したのが「平らで、最初からくっ付いた割り箸」。

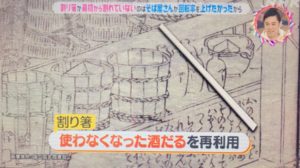

当時の割り箸は使わなくなった酒樽を再利用。

この頃から既にリサイクル。

元々、このようなくっ付いた形の箸は「引き裂き箸」と呼ばれていたそう。

言葉の響きが縁の切れ目を連想させて縁起が悪い。

そこで、明治維新後に割り箸という呼び方に。

おもてない文化を大切にする日本人に好まれて全国に広がりました。

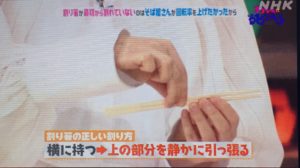

割り箸の正しい割り方について

正しい割り方は、

箸を横に持つ

上下に開くように上の部分を静かに引っ張る

縦に持って横に開くようにする縦割りは、隣の人に当たる可能性がるためNGとのこと。

(注釈:割り箸が割れていない理由には諸説あります。)

結論

というわけで、

「なんで割り箸は最初から割れてないの?」は、

「そば屋さんが回転率を上げたかったから」

でした。

解説してくれたのは

日本箸文化協会代表の小倉朋子さん。

おぐら・ともこ

東京都出身。フードプロデューサー。食事マナーと食文化を中心とした食の総合教室「食輝塾」主宰、日本箸文化協会代表。トヨタ自動車(株)広報、国際会議ディレクターなどを経て、海外にてAHMA認定フードオペレーション・ホスピタリティビジネスディプロマ取得後、現職。企業や飲食店のフードプロデュースのほか、食育、消費動向分析、各国のテーブルマナー、健康、ダイエット、伝統食から現代食まで専門は幅広く、講演活動や新聞・雑誌など各種メディアで執筆活動を行う。

オフィシャルサイト http://totalfood.jp/

(Webより)

日本箸文化協会について

箸の大切さと素晴らしさを広く伝えるべく、さまざまなシーンでの啓蒙活動を展開します。

主な内容:

●箸づかいテキストなどの教材制作・販売

●箸エキスパートの養成(養成講座開講、検定の実施、講師向けテキスト制作・販売など)

●箸知育教室の講師派遣(協会認定の講師を派遣)

●箸&和食マナーセミナー実施

●会食・接待術セミナー開催

●環境対策活動(外食産業向けの箸塗り直しサービスなど)

●オフィシャルサイトにて箸文化を広くアピール

名称:日本箸文化協会

所在地:〒111-0052東京都台東区柳橋2-11-6

TEL:03-5835-2184

●代表:小倉朋子

●運営委員会:

運営役員/石賀靖一郎、細井聡、時田馨子

●顧問:浦谷兵剛(株式会社兵左衛門 会長)

㈱トータルフード代表取締役 / トータルフードプロデューサー / 諸外国の食事マナーと総合的に食を学び凜と生きる教室「食輝塾」主宰 / 亜細亜大学・東京成徳大学非常勤講師。

トヨタ自動車、ジャパンコンベンションサービス(株)などを経て、海外にてAHMAのフード&ホスピタリティディプロマを11種取得後、食に一本化。

企業・飲食店・宿泊業態・自治体のフードプロデュース、メニュー開発のほか、食文化、トレンド・消費動向分析、各国のテーブルマナー、健康、ダイエット、伝統食から現代食、メンタルと食の関連性、農業など専門の広さを持ち味に、提案、講演、連載執筆など行う。仕事と並行して大学院に通い2021年国際観光学修士取得。修士論文は「箸文化」からのホスピタリティについて研究執筆している。

◎箸に関する活動実績

「“箸”が全ての食に通じる、心を動かす一つの柱である」という考えのもと、 長年にわたり箸に関する指導、講演、セミナーと行っている。政府機関、企業、教育機関など、 指導人数は4万人を超え、「箸が持てない人も100%持てるようになる」と定評がある。箸に 関した執筆も多く、その視点も広範囲に渡る。箸をテーマにした著書、新聞連載、学術論文もあり、歴史や文化、テーブルマナー、現代社会との関係、料理との関係など、箸に関して幅広く研究している。

◎著書 抜粋

著書、監修書籍含め70冊以上。ベストセラー多数。

・ 中国北京中心に、食べ方の本発行 和名「一生困らない食べ方」

・ 「世界一美しい食べ方のマナー」

・ 「人間力は箸づかいに見える」

・ 「箸づかいが上手になればビジネスは成功する」

・ 「箸づかいに自信がつく本」

・ 「メニュー開発論」

・ 「愛されるひとり店のつくり方」

・ 「わたしが最近弱っているのは毎日なんとなく食べているからかもしれない」

・ 「やせる味覚の作り方」

・ 「接待以前の会食の常識」

・ 「グルメ以前の食事マナーの常識」

・ 「いただきますを忘れた日本人」

ほか多数

◎学術論文

・ 「割箸にみる文化的役割~フードサービス業における店と客との関係性からの考察~」

・ 「日本における箸の特異性~儀式にみる関係性からの考察」

◎メディア出演 抜粋

・ 日本テレビ「世界一番受けたい授業」食育の先生

・ フジテレビ「ノンストップ!」ほか情報番組多数

・ テレビ朝日「芸能人格付けチェック」和食の食べ方、箸の使い方の先生として出演

・ 現在TOKYOMXテレビ「ひるキュン!」月一回月曜 準レギュラー「食」の先生として生出演約1年半

・ NHKテレビ「まる得マガジン」食文化講師としてレギュラーシリーズ化

・ NHK第一放送「ラジオビタミン」の「心のテーブルマナー」講師としてレギュラー約2年半

(HPより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。