今回は、2020年10月16日金 チコちゃんに叱られる!「▽猫舌の理由▽「妻」「嫁」どっち▽シャツのボタン」の番組内容を紹介。

猫舌の人がいるのはなぜ?

確かに、猫舌のヒトっていますよね。

神経が過敏?

猫舌の人がいるのはなぜ?

本日の1つめ目の話題。

チコちゃん「こんにチコ~!」でスタート。

ゲスト紹介。

チコちゃん「SKE48遅咲きのセンター」と須田亜香里さん。

チコちゃん「今日もセンターで頑張ってください。」

そして、いつもの大竹まことさん。

今回でスタジオ登場15回目、VTR登場は1回の最多出演。

大竹さん「これだけ出てる人間が何でセンターじゃねぇんだよ?」

さて、一問目。

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、熱々のコーヒーで一息ついてそうなステキな大人ってだーれ?」

岡村さんは、大竹さんはお茶っぽいということで、須田さんが回答者に。

猫舌についての話題。

チコちゃん「なんで、猫舌のヒトっているの?」

なんと、須田さんの口元に正解マーク!

あっさりとチコりました。

チコちゃん「つまんねーヤツだな~。」

VTRへ。

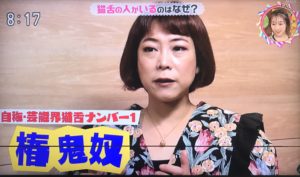

カメラは椿鬼奴さんを訪問。

「自称・芸能界猫舌ナンバー1」。

そんな椿鬼奴さんに質問してみると、

椿さん「遺伝?隔世遺伝?」

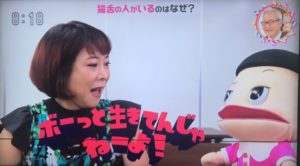

出張用チコちゃん「ボーっと生きてんじゃねーよ!」

チコちゃんの答えは、「食べ方が下手くそだから。」

椿さんは、「食べ方が下手くそだから」という答えを真っ向から否定してました。

食べ方が下手くそだから

解説してくれたのは、東海大学の高原太郎教授。

MRIの専門家で猫舌のメカニズム研究。

猫舌は遺伝とは関係なく、病気とも違って、ただただ食べ方が下手だから。

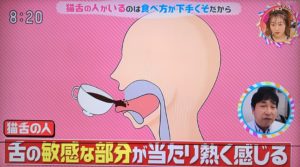

舌は味を感じる器官であると同時に温度も感じる器官。

温度を最も敏感に感じるのが下の先端部分。

つまり猫舌の人とそうではない人の違いというのはこの舌の先端の使い方で生まれる差。

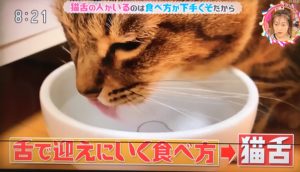

猫舌の人はモノを食べる時に、舌の先端部分から迎えに行く。

舌の敏感な部分が当たり、熱く感じます。

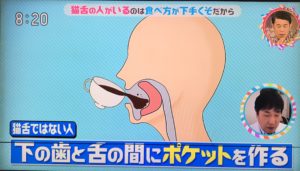

一方、熱いモノが平気な人は、食べ物がや飲み物が口に入ると舌が後方に移動。

下の歯と舌の間にポケットを作ります。

そして、熱さを感じやすい舌の先端を上手く避けています。

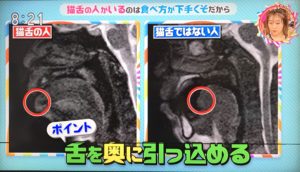

MRI画像でもその舌使いの差がはっきりと!

猫舌のヒトは、舌が先方に出ています。

まさに猫舌の人というのは猫のように舌でペロペロしています。

猫舌でない人は、舌を後ろにひっこめて、ポケットを作っています。

このように、舌を後ろい引っ込めるのがポイント。

猫舌の治し方について

高原先生「とにかく舌の先端をつけない事が大切なんですね。」

猫舌の治し方その1

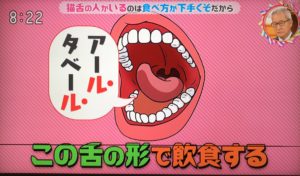

アールタベール練習法

これは「アールタベール」と発音。

これで、舌が後方に引っ込む感覚を覚えるという猫舌克服法。

2つ含まれる「ル」の音の時に舌が引っ込みます。

この舌の形で飲食するように意識付け。

実際に椿鬼奴さんも高原先生の指導で練習。

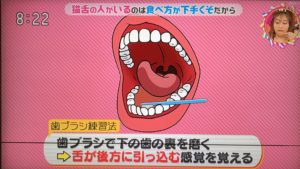

猫舌の治し方その2

歯ブラシ練習法

歯ブラシを使って下の歯の裏側を磨きます。

下の歯に何かモノが当たった時に自然と舌が後方に引っ込む感覚を覚えるという克服法。

2つの練習法に取り組んだ椿鬼奴さん。

小籠包に挑戦。

結局、小籠包には惨敗の椿鬼奴さんでした。

本来は2つの猫舌克服法を1週間ほどかけてじっくりやるのが正しい治し方。

少し練習した程度では、克服ならず。

さらに、いきなり熱々の小籠包などではなく、もっとほどよく熱いモノから挑戦すべきとと注釈。

結論

というわけで、

「猫舌の人がいるのはなぜ?」は、

「食べ方が下手くそだから」

でした。

解説してくれたのは

東海大学の高原太郎教授。

高原太郎教授

学位:博士(医学)

主要授業担当科目

入門ゼミナール

医学概論

臨床医学総論

臨床医学各論D

専門分野

磁気共鳴画像診断

現在の研究課題

拡散強調画像を用いたがんの診断

拡散強調画像を用いた末梢神経の描出

研究内容

磁気共鳴画像診断を用いてさまざまな臨床応用の手法を開発することに主眼をおいて研究しています。

最近の成果としては、

・Cine MRIを用いた画像診断(小腸閉塞、術後癒着の評価)

・拡散強調画像を用いた画像診断

(従来施行が困難だった躯幹部の画像化の開発=DWIBS法)

(悪性腫瘍一般の検出、3次元表示)

(膿瘍など炎症性病変の検出、3次元表示)

(従来可視化できなかった末梢神経の描出(MR-neurography))

などがあります。

所属学会

日本磁気共鳴医学会

日本医学放射線学会

(大学HPより)

東海大学(とうかいだいがく、英語: Tokai University、公用語表記: 東海大学)は、東京都渋谷区富ヶ谷2丁目28番4号に本部を置く日本の私立大学である。1946年に設置された。大学の略称は東海(とうかい)、東海大(とうかいだい)。

大学全体

創立者の松前重義

1942年12月に創立した財団法人国防理工学園が、国防理工科大学の設立構想の一環として、旧・専門学校令により、1943年4月に航空科学専門学校を開設。第二次世界大戦の終戦日の1945年8月15日付で同一法人内の電波科学専門学校と合併し東海専門学校となり、同年10月に東海科学専門学校と改称。1946年に旧・大学令によって、旧制東海大学に昇格。学制改革に伴い、1950年4月に新制東海大学となった。

創立者は、逓信省(現・総務省)工務局長で、後に逓信院の総裁となる工学博士・松前重義。松前は、「戦後資源の乏しい日本の発展には、科学技術の開発と平和利用が必要だ」と述べている。東海大学は、創立者の精神を受け継ぎ、明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性をもった人材を育てることにより、「調和のとれた文明社会を建設することのできる人材を育成する」という理想を高く掲げている。

東海大学は当初、静岡県静岡市清水区三保に本部を、東京都内に分校を設置していた。しかし、戦後の劣悪な社会的・経済的な混乱により、一時は学園閉鎖の危機に瀕する。その窮状を脱するため1955年、東京都の学校法人名教学園と合併。これを機に東京都渋谷区富ヶ谷に本部を置く大学となった。2008年4月には、同一法人内の九州東海大学および北海道東海大学、東海大学短期大学部高輪キャンパスを改組・再編して、東海大学本体に統合させた。

全国にキャンパスを展開する日本有数の総合大学である。

2018年度の志願者数は52,022人で日本の私立大学[1]の中で第15位である。

建学の精神

望星学塾での松前重義(前列左から2番目)と篠原登(前列右から2番目)

創立者・松前重義が唱えた、下記の「教育の指針」が、それに準じた扱いを受けている。これは、学校法人東海大学の母胎となっている望星学塾に掲げられていた四つの言葉であり、それがそのまま引き継がれたものである。ここでは、身体を鍛え、知能を磨くとともに、人間、社会、自然、歴史、世界に対する幅広い視野をもって、一人ひとりが、人生の基盤となる思想を培い、人生の意義について共に考えつつ、希望の星に向かって生きていこうと語りかけている。

若き日に 汝の思想を培え

若き日に 汝の体躯を養え

若き日に 汝の智能を磨け

若き日に 汝の希望を星につなげ

(Wikipediaより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。