今回はチコちゃんに叱られる! ▽目が点?▽エレベーターの謎▽将棋の駒の不思議 初回放送日:2025年6月13日を紹介。

なんで驚く事を「目が点になる」って言うようになったの?

なんで驚く事を「目が点になる」って言うようになったの?

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、目がステキな大人ってだーれ?」

チコちゃん「なんで驚く事を「目が点になる」って言うようになったの?」

チコちゃんの答えは、「福田幾太郎さんが使い始めてさだまさしさんが広めたから。」

福田幾太郎さんが使い始めてさだまさしさんが広めたから

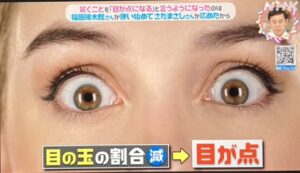

普段、目の玉は茶色い部分の虹彩(こうさい)の割合が大きく、中心の黒い部分の瞳孔の割合はそれに対して小さい。

そのため、茶色く見えています。

人が驚くと交感神経が興奮して瞳孔が拡大。

黒色の割合も拡大します。

さらに交感神経によってミューラー筋がまぶたを引き上げて目を大きく見開くことになります。

結果、白目の割合が増えるので、相対的に黒目が小さく見えて目が点のように見えます。

これが、目が点。

このように人体に起きる現象から目が点になるという言葉が生まれました。

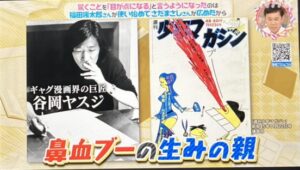

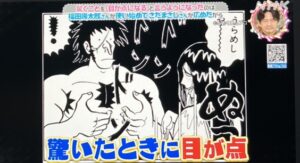

その誕生は谷岡ヤスジ先生の『ヤスジのメッタメタガキ道講座』。

以前、紹介された鼻血ブーの生みの親でもあります。

日本ギャグマンガ界の巨匠。

谷岡ヤスジ先生は驚く事で目が点に見えるという実際の起こる現象を元ネタにして漫画表現に取り入れたわけではないようです。

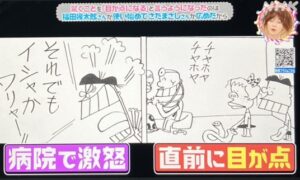

「怒って大暴れする直前の表現」として目を点にして描いていました。

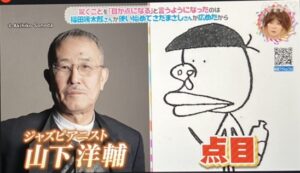

このように印象的に描かれた目の状態をジャズピアニストの山下洋輔さんが「点目」と呼ぶように。

自身の書籍で「点目の奴が怒った時ほどおそろしいことは無い」との表現が見られます。

普段の生活でも「点目」という言葉をよく使っていたという山下洋輔さんの証言もあり。

ここでは、「目が点になる」という表現は一切していなかったようです。

この言葉を使い始めた始祖はギタリストの福田幾太郎さん。

楽屋の内輪話で目が点になるという言葉をよく使っていたようです。

これは、どおくまん作のギャグ漫画『嗚呼!!花の応援団』がそのきっかけでした。

つまり、目を点として描いているのは1970年に連載が開始された『ヤスジのメッタメタガキ道講座』が先。

1975年に連載が開始された『嗚呼!!花の応援団』では谷岡ヤスジ先生がやり始めた表現を拝借して描かれたものと推測。

実際に、「嗚呼!!花の応援団」では幽霊が突然現れて驚いたシーンで目が点になっている描写も。

ここで驚くことが、目が点という表現が、初めて登場。

そして1976年にソロ活動を始めたさだまさしさん。

その頃のバンドリーダーだった福田幾太郎さんが漫画で目が点に描かれる表現を元ネタにして、それを実生活でも「目が点になる」と面白がってよく言っていたのを覚えているそう。

さだまさしさんの楽屋ではこの言葉が日常語として多用されていました。

そんな流れでさだまさしはステージでも「目が点になる」という言葉を使ってトークを展開。

さだまさしの言葉として徐々に知られた存在になっていきました。

さだまさしが担当するラジオ番組にも「目が点になった話」のコーナーがありました。

リスナーからも投稿がよく寄せられていたようです。

また、さだまさしは「恋愛症候群」という曲の中で目が点になるという表現を使いました。

この言葉が徐々に世間に浸透していく事になるきっかけに。

また、親交が厚かった笑福亭鶴瓶さんがさだまさしの楽屋をたまに訪ねていました。

そこで話題に上がった目が点になるという表現を笑福亭鶴瓶さんも気に入って芸人仲間でも使われるように。

そして、メディアを通じてさらにこの表現が全国へひろがることに。

後に1998年に発行された広辞苑第五版に「目が点になる」が掲載されました。

この時には、さだまさし自身も感慨し、広辞苑第五版を何冊も買って周りの人に配っていたとのこと。

結論

というわけで、

「なんで驚く事を「目が点になる」って言うようになったの?」は、

「福田幾太郎さんが使い始めてさだまさしさんが広めたから」

でした。

解説してくれたのは

東京科学大学の大野京子教授。

教授挨拶

第5代教授 大野 京子

歴史と伝統を背景に、世界をリードする眼科学教室へのさらなる飛躍

東京科学大学眼科の歴史は古く、昭和19年(1944年)4月に東京医学歯学専門学校眼科として、初代教授田野良雄先生が主宰されたのにはじまります。その後昭和21年(1946年)12月に大塚任先生が教授に就任、昭和24年(1949年)に制度改革により大学に昇格して東京医科歯科大学(現:東京科学大学)教授となられ、主として弱度近視の研究に従事されました。昭和52年(1977年)11月に第3代教授として所 敬先生が就任、失明原因として重要な強度近視に着目し、昭和49年(1974年)に世界で初めての強度近視専門外来を創立されました。そして、多くの同門会の諸先輩方の近視および視機能の研究を中心に東京科学大学眼科を世界のトップレベルに発展されました。平成10年(1998年)10月に第4代教授として、ぶどう膜炎を専門とする望月 學先生が就任され、本学のぶどう膜炎診療の礎を築かれました。そして平成26年(2014年)8月に伝統ある当教室の第5代教授として強度近視、網膜硝子体疾患を専門とする大野が就任させていただくこととなり、身の引き締まる思いです。

当教室の臨床面での特徴は,1) 糖尿病網膜症、網膜剥離、緑内障、白内障をはじめ、日本の失明原因となる疾患に対して最良の医療を提供できること、2) 全国各地ならびに国外からも患者さんを集めている圧倒的に強い領域(強度近視、難治性ブドウ膜炎、黄斑疾患など)があること、3) 網膜硝子体手術や緑内障手術などの難治疾患手術の卓越した技術を持つ術者が多数在籍していること、4) 他施設にほとんどない分野(神経眼科、眼瞼・涙道手術など)も充実していることなどです。このような当教室の強みをより一層強化し、国内外の多くの患者さんに最良かつ最先端の医療を提供できるようにしたいと願っております。

研究面では、基礎の教室との共同研究、海外のラボや眼科施設との国際共同研究も盛んに行っており、これらの研究成果は、The LancetやJournal of Clinical Investigationなどのトップレベルのジャーナルに掲載されています。眼科医として、clinician scientistとしての視点にたち、疾患の本質は何かを見据えて病態を解明し、それに根差した新規分子標的治療を確立し、眼科医療に還元できるための研究を行っていきたいと思います。 教育面では,東京科学大学の教育理念に則り、診療に抜きんでた先進性と豊かな人間性とを併せ持ち、国際的競争力に富む眼科グローバルリーダーを多数育成することを重要な責務と考えています。そのためには、卒前卒後教育を充実し、国内外への留学も奨励し、個々人の多様性に配慮しながら、その可能性を最大限に伸ばし活躍できるよう最善を尽くしたいと思います。学生ならびに研修医も、本学眼科独自のプログラムを確立しており、iPadなどを利用した自学自習システムも他に先駆けて行っています。また、医学部臨床系初の女性教授として女性医師支援にも尽力いたしたいと思います。

大学の使命である、臨床・研究・教育の3本の柱を大切にしながら、「失明を撲滅し視覚障害を持つ患者さんを救い社会に貢献する」ことを目標とし、世界をリードする眼科学教室へと発展できるよう教室のみんなと一丸となって頑張っていきます。どうぞ今後ともご支援ご指導よろしくお願い申し上げます。

(大学HPより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。