今週のチコちゃんに叱られるは、2020年12月4日金の再放送でした。

以下、以前のコピペです。

——————————–

今回は、2020年12月4日金 チコちゃんに叱られる!「▽おじぎの謎▽お経の秘密▽タイヤが止まる?」の番組内容を紹介。

なんでお辞儀をするの?

たしかに、子供の時からお辞儀してますね。

いったいなぜ?

なんでお辞儀をするの?

本日の1つめ目の話題。

チコちゃん「どうも~こんチコは~!」

最初のゲスト紹介。

篠原涼子さんは、「東京パフォーマンスドール」!

あばれる君は、「駒澤大学出身!」

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、礼儀正しいステキな大人ってだーれ?」

岡村さんの指名で、篠原さんが回答者に。

篠原さんに丁寧にあいさつしていただくことをリクエスト。

挨拶の際に、篠原さんがお辞儀。

チコちゃん「それ!いま、腰を折り曲げたよね。なんでお辞儀をするの?」

篠原さん「目上の人への敬意を示す行為!」

正解に至らず。

あばれる君にも聞いてみても、正解に至らず。

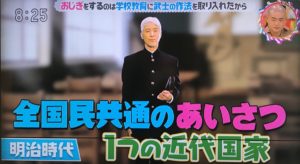

チコちゃんの答えは、「学校教育に武士の作法を取り入れたから。」

学校教育に武士の作法を取り入れたから

解説してくれたのは、民俗学者の神崎宣節武先生。

「頭を下げる」という行為は、世界中の様々な宗教や信仰においてで神様への礼儀。

キリスト教・イスラム教・仏教と主な宗教でも頭を下げます。

しかし、日常的に人間同士がお辞儀をし合うという文化は日本独自。

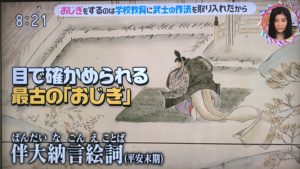

日本最古のお辞儀が描かれているのは、平安時代末期の伴大納言絵詞。

そこから時代によって色んな形に変化。

日本のお辞儀の文化を再現

ディレクターの希望で、モデルを務めるのはトップシニアモデルの高橋尚美さん。

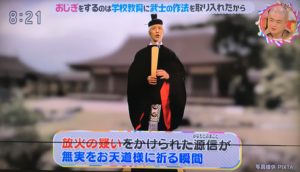

まず先ほどの伴大納言絵詞に登場するお辞儀。

放火の疑いをかけられた左大臣の源信(みなもとのまこと)が無実をお天道様に祈る際のお辞儀。

両膝をついて足はつま先立ち。

足の裏がはっきり見えるこの形が日本のお辞儀の原型といわれる跪拝(きはい)。

このように、元々は神様・仏様に対してだけお辞儀をしていました。

鎌倉時代

鎌倉時代、武士が国を治めるようになると頭を下げる行為は人間に対しても行われるように。

武家社会が身分制度・秩序制度を重用。

戦や武力闘争の末に成立した武家社会はこの厳しいルールによって社会を安定。

こうした社会の中でお辞儀は細分化。

場面や対人関係によって使い分けられる事に。

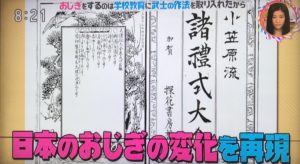

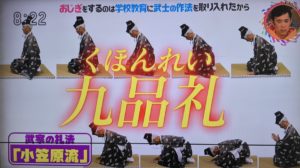

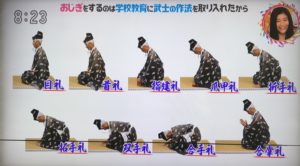

武家の礼法の一つ、小笠原流では九品礼

九品礼では、9種類のお辞儀が存在。

目だけ、首だけ、手の形や頭を下げる深さなどが異なります。

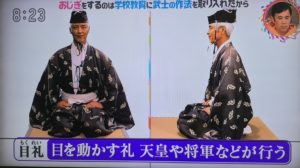

天皇や将軍のみに許される目礼(もくれい)

目を下に動かすだけの礼。

同じく天皇や将軍のみが行う首礼(しゅれい)

顔を少し下げるだけの礼。

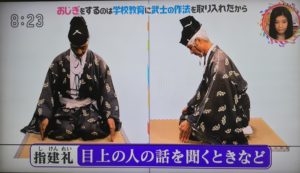

目上の人の話を聞く時などに行う指建礼(しけんれい)

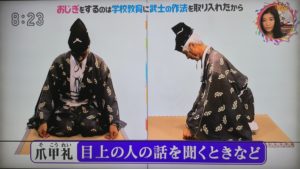

同じく目上の人の話を聞く時などに行う爪甲礼(そこうれい)

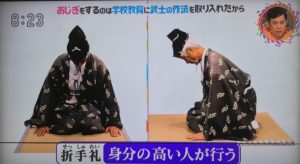

身分の高い人だけが行う折手礼(せっしゅれい)

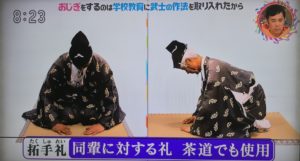

同じ身分の人に対して行う礼や茶道で用いられるのが拓手礼(たくしゅれい)

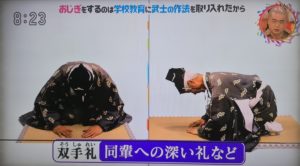

同じ身分の人への深い礼が双手礼(そうしゅれい)

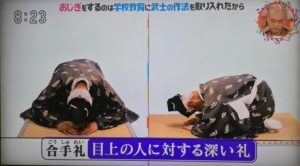

目上の人に対する深い礼は合手礼(ごうしゅうれい)

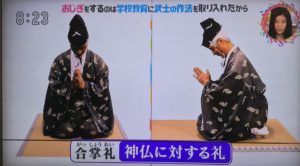

神仏に対する礼は合掌礼(がっしょうれい)

このようにいろいろな種類が。

これらはあくまで座敷で行う座礼の例。

屋外になるとまた作法が異なります。

江戸時代の参勤交代では大名行列が通り過ぎる際、土下座ををしていたと考えがち。

実際には手刀を地面に立てた状態でいわゆるヤンキー座りが正しい作法。

実は屋外での作法は江戸時代頃は特に定まっていなかった。

土下座は映画・小説などで使われ出した表現であり、作法ではなかったとのこと。

明治時代

明治時代になると現代のお辞儀につながる大きな変化が。

畳中心の生活からイスを使うようになりました。

この頃、武士の作法が庶民の生活に取り入れられる事に。

座った姿勢から立った姿勢へ、つまり座礼から立礼(りゅうれい)へ。

おじぎが庶民の文化に。

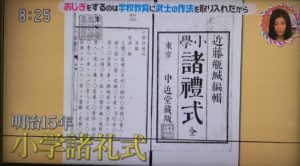

そのきっかけとなったのが、明治15年の学校教育の礼儀を記した小学諸礼式。

立礼の作法が記載。

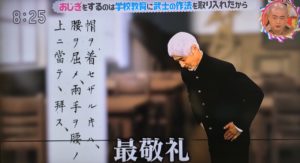

「立礼に最敬礼および敬礼の2つあり」

最敬礼は、帽子を外して左の脇に挟み、腰をかがめて右手を膝に当てて拝す。

帽子が無い場合は、腰をかがめて両手を腰の上に当てて拝す。

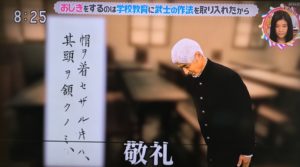

敬礼は、帽子を外して少し傾く。

帽子が無い場合は、傾くのみ。

江戸時代、200以上の藩を一つの近代国家にまとめる時、全国に共通の挨拶として学校で教えられたのがこのお辞儀。

こうして武家社会の作法だったお辞儀が学校教育に取り入れられた事でお辞儀が庶民に浸透。

結論

というわけで、

「なんでお辞儀をするの?」は、

「学校教育に武士の作法を取り入れたから」

でした。

解説してくれたのは

民俗学者の神崎宣節武先生。

所属南山大学 国際教養学部 国際教養学科 教授

学位

博士(文学) 京都大学

研究者番号 50422910

J-GLOBAL ID201101027733714591

理学部を一度卒業してから、倫理学をやるために文学部に入り直しました。もともとは人類学者になるつもりでしたが、現在は社会の記述ではなく規範に関心があります。

現在の主な研究領域は環境倫理学(サステナビリティと倫理の関係、食や農の問題など)、人工知能/ロボットの倫理学、宇宙倫理学、超学際的研究の方法論(超学際的な研究・調査における研究者倫理など)です。

今後は、現在の研究の総合として都市を対象とした研究に取り組んでいきます。

研究分野

人文・社会 / 哲学、倫理学 / 環境倫理学、人工知能/ロボットの倫理学、宇宙倫理学、研究者の倫理

(大学HPより)

南山大学(なんざんだいがく、英語: Nanzan University)は、愛知県名古屋市昭和区山里町18に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は南山。

大学全体

神言会宣教師ヨゼフ・ライネルスが1932年に設立した旧制南山中学校に始まり、1946年に設立された旧制南山外国語専門学校を経て、1949年に南山大学となる。1995年に修道会を通して兄弟関係にあった名古屋聖霊短期大学を併合。

教育理念

「カトリック世界観に基づいた学校教育」を理念として、『人間の尊厳のために』(ラテン語でHominis Dignitati)を教育のモットーとしている。

学風および特色

国際的な校風を標榜しており、留学生の誘致にも積極的で、多数の外国人学生が在籍している。

同じカトリック系大学である上智大学とは姉妹校関係にあり、1960年6月より、体育会系を中心として年に一度「上智大学・南山大学総合対抗運動競技大会」(上南戦)が行われており、2019年で第60回となる。また両校の吹奏楽団による合同演奏会は59回となる。近年は受験生を対象にした合同入試相談会を実施するなど、さまざまな交流が盛んに行われている。

人文学部キリスト教学科(旧文学部神学科)はカトリック司祭養成課程でもある。

名前の由来

大学発祥の五軒家町周辺の山林地が「南山(みなみやま)」と呼ばれていたことに由来する。南山大学では、それに加えて「なんざん」は李白の春日行や詩経に散見する「南山」「南山寿」などにも通じるため、この持久、堅固を意味し、長寿を慶祝する辞儀を考えて同校が永久に繁栄し偉人を輩出するよう願いを込めて名付けたとしている。

(Wikipediaより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。