今回は、2021年12月24日金 チコちゃんに叱られる!「今夜はクリスマスイブ!豪華拡大版スペシャル」の番組内容を紹介。

なんでクリスマスにチキンを食べるの?

確かに日本ではチキンですよね。

海外では七面鳥?

なんでクリスマスにチキンを食べるの?

本日の最初の話題。

本日は、クリスマス拡大版。

「サンタさんが来るから早く寝なきゃだけど年来ラスト放送だからこれ見てから寝るわスペシャル」

ゲストは向井理さん、土屋太鳳さん、高橋一生さん。

早速問題へ。

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、クリスマスを楽しく過ごしてそうなステキな大人ってだーれ?」

岡村さんの指名で、土屋さんが回答者に。

チコちゃん「クリスマスには、ケーキと何を食べる?」

土屋さん「チキン。」

チコちゃん「なんでクリスマスにチキンを食べるの?」

土屋さん「どこでも育てられているので、全国で食べられるから。」

正解に至らず、叱られちゃいました。

向井さんにも聞いてみると、

向井さん「業界のゴリ押し。」

高橋さんは、

高橋さん「神に捧げるものがチキン。」といった趣旨の回答。

チコちゃんの答えは、「はしゃぎ過ぎたから。」

はしゃぎ過ぎたから

解説してくれたのは、2回目の登場、専修大学の道家英穂教授。

前回は、クリスマスプレゼントを靴下に入れるのはなぜ?でした。

クリスマスはキリストの生誕を祝う祝日。

しかし、元々は違うお祭りがその起源。

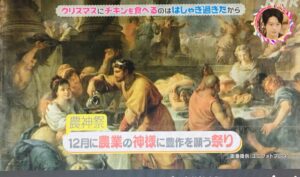

古代ローマ時代、12月になると農業の神様に翌年の豊作を願う「農神祭(のうしんさい)」。

これがやがてクリスマスに転じたと言われています。

古代の農神祭では12月17日からの7日間は奴隷にも自由が与えられていました。

身分の違いを忘れて楽しむ祭りとして親しまれていました。

4世紀には、キリスト教の指導者たちが布教の一環で12月25日をキリスト教の生誕を祝う日に制定されます。

元々は、無礼講で大騒ぎをするお祭りがクリスマスの起源。

当然ながら中にはハメを外し過ぎる人たちも多く現れる事に。

宴好きで失敗と反省を繰り返す大人たちの物語

クリスマスチキン誕生物語

ナレーションは、クリスマスに最もふさわしい声ということで、つぶやきシローさん。

農神祭の頃、お酒を飲んでどんちゃん騒ぎする集団。

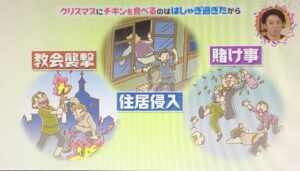

度を越して、お酒を求めて他人の家に勝手に上がり込む不法侵入が多く発生。

酔っ払いが教会を襲撃。

ギャンブルで裁判沙汰になったり。

とそれは大変な状況に。

また、はしゃぎ過ぎてクリスマス料理を食べ過ぎるという問題も。

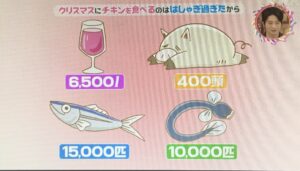

1213年にイングランドのジョン王が暮らす宮廷。

ワイン6500L、豚400頭、ニシン1万5千匹、ウナギ1万匹を消費。

これだけ大量の食べ物は、食べ残され廃棄処分される量も多く、大量のフードロスが発生。

そこで、14世紀のイングランド、エドワード3世は、クリスマス料理の食べ過ぎを防ぐ法律を制定。

その後16世紀に入るとイギリスではどんちゃん騒ぎを嫌うプロテスタントの影響が大きくなります。

イギリス国教会で当時のトップを務めていた大主教トマス・クランマー。

牛や鶏は牛乳や卵などをとれる存在なのでクリスマスに大量に殺すのはもったいない。

クリスマスに供される料理の種類を限定する事に。

そこで提案されたのが食肉用途のみの「七面鳥、鶴、白鳥」。

このどれかを使うクリスマス料理ならOK。

しかし、鶴や白鳥は筋肉繊維がかたく、食べ過ぎると消化不良を引き起こしやすいという欠点も。

七面鳥が肉厚でジューシーということで、七面鳥を一羽用意しておけばクリスマス料理はそれで十分という習慣が広まる事に。

家族で、七面鳥が一匹で十分ということ。

これがクリスマス=七面鳥になった起源。

日本でも戦後にアメリカから七面鳥を食べる習慣が伝わりました。

しかし、日本では七面鳥があまり存在しておらず、肉がパサパサしていて日本人の口に合いません。

これらの理由で七面鳥は日本の食文化にあまり根付きませんでした。

七面鳥の代わりに食べられたのが日本でも沢山食べられていた鶏。

多く、クリスマス料理として紹介されました。

また、1970年代に入ると某メーカーがクリスマスにフライドチキンを食べるキャンペーンを大きく打ち出した影響もあり、全国的に広がります。

こうして日本ではクリスマス=チキンとなりました。

世界的にはクリスマスに七面鳥・チキンを食べるというのは必ずしも定番ではないとのこと。

オーストラリア、南アフリカ – 夏にクリスマスを迎えるのでBBQが定番

その他、世界のクリスマス料理を紹介。

フランス -ラパン(ウサギ)のグリル

チェコ – 鯉のフライ

フィンランド – ミルクライス

このように多種多様。

世界的に見て、実はクリスマスチキンは日本、ブラジル、ジンバブエなどごく一部の国だけとのこと。

結論

というわけで、

「なんでクリスマスにチキンを食べるの?」は、

「はしゃぎ過ぎたから」

でした。

補足

クリスマスに豪勢な食事をするのを禁止したという時代からさらに厳しいルールが課されて、クリスマスのお祝い自体を禁止した時代もあったとのこと。

解説してくれたのは

専修大学の道家英穂教授。

★イギリスの詩、西欧文学の思想史的研究

道家英穂(どうけ・ひでお)です。専修大学に勤めて30年近くになります。勤め始めた頃は学生と友達のような関係でしたが,今でも友達のような関係です(と私の方は思っています)。ただ最近,授業でちょっと前のことについて話すと,その出来事があった時,学生はまだ小学校に入っていなかったり,場合によっては生まれていなかったりすることがあって驚くことがあります。

文学が専門で,研究のテーマは,1「英詩研究」―ロマン派やその影響を受けた20世紀の詩人ルイ・マクニースを研究しています。2「西欧文学に・ゥ・骼生観の変遷」―長年,講義で取り上げてきたテーマですが,現在本にまとめようとしているところです。

ゼミのテーマは3年次が「イギリスのクリスマス」―クリスマスの起源は真冬にあって春の到来を願う古代のお祭りにあり,あとからイエス・キリストの誕生日とされた,といった歴史を学んだ上で,ディケンズの『クリスマス・キャロル』をとりあげ,この作品に歴史的背景がどう反映されているかについて考察します。4年次は「『ピーター・パン』とその背景」―作者ジョン・バリの兄デイヴィッドは13歳で死んだため大人になることがなかったが,それが永遠の少年であるピーター・パンの姿に投影されている,などの背景を調べつつ,原作を読むことでディズニーの絵本やアニメとは違った世界を探ります。

本学で学ぶみなさんには知的好奇心を大切にして欲しいと思います。

(大学HPより)

専修大学(せんしゅうだいがく、英語: Senshu University)は、東京都千代田区神田神保町3-8に本部を置く日本の私立大学である。1923年に設置された。大学の略称は専修(せんしゅう)、専大(せんだい)。

専修大学は1880年9月16日に開校した専修学校(現在の専修学校とは異なる)を前身とし、1922年に大学令に基づく大学となった私立大学である。五大法律学校の一校としても知られた。

専修大学の母体は、1875年に日本人の官費留学生によってアメリカ合衆国で結成された「日本法律会社」にまでさかのぼる[1]。当時、明治政府は近代国家の建設を目標に、西欧の先進的な文化を導入するため、積極的に海外留学政策を推し進めており、創立者たちもアメリカへ留学した人物であった。1879年日本法律会社に所属していた相馬永胤と目賀田種太郎は、東京市京橋区(現東京都中央区)に法律事務所を開設、そこへほぼ同時期に帰国した田尻稲次郎と駒井重格が加わり、アメリカ留学時に構想していた高等教育機関の設立へと動き出す[1]。この構想に賛同した福澤諭吉は、まず慶應義塾内に教育機関を開設するように促した。こうして、1879年12月に開設されたのが慶應義塾夜間法律科である。また、同じくこの構想に賛同した箕作秋坪は、自分の私塾である三汊塾へ法律経済科を設置して、相馬らに教授を任せた[1]。一方、日本法律会社は、東京大学法学部の卒業生らを加え、東京法学会へと発展し、東京攻法館という教育組織を結成していた[2]。慶應義塾や三汊塾の一部としてでは、自分たちの求める高等教育機関として不十分であると感じた相馬[2]らは、本格的に独立した高等教育機関を設立することを模索した。その結果、明治生命本館として使用されていた明治会堂を借り受けられることとなり、慶應義塾夜間法律科と三汊塾法律経済科、東京攻法館を統合し、専修学校を設置することにした[2]。これらの教育機関における実績をもとに、相馬ら8名は、1880年8月7日、東京府へ開校届出を提出し、日本初の本格的な私立法律経済学校として認可された[2]。その後、明治会堂の完成が遅延したが、福澤の好意で、簿記講習所を仮校舎として使用することとなり、簿記講習所で開校式が執り行われた[3][2]。当時、法律学を本格的に教える教育機関は、東京大学法学部や司法省法学校など極少数であり、東京大学法学部が英語、司法省法学校が仏語で教授していたのに対し、専修学校法律科は日本語で英米法を教授する唯一の本格的法律学校として多くの学生を集めた。明治会堂跡地(現在の東京都中央区銀座3丁目)には、専修大学発祥の碑が設けられている。一方、日本で初めて「経済科」(現在の経済学部)を設置した。日本最初の経済学に関する独立した高等教育機関であり、経済学を組織的に教授する方針をとったことになる。また専門教育課程において経済学を日本語で教授した最初でもある。このように、伝統的に経済学部と法学部が看板学部となっている。

現在では7学部18学科・6大学院研究科を抱える、社会科学・人文科学(ネットワーク情報学部のみ文理融合の方針となっている[4])の総合大学へと発展した。

大学本部及び法学部生が通う神田キャンパスは、古くから東京都の中心地である千代田区の神田神保町に位置する。皇居や北の丸公園、靖国神社付近に立地しており、神田五大学とともに学生街を形成している。戦後に入ると郊外へとキャンパスを広げ、神田・生田の2キャンパス体制となる。

(Wikipediaより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。