今回はチコちゃんに叱られる! ▽目が点?▽エレベーターの謎▽将棋の駒の不思議 初回放送日:2025年6月13日を紹介。

なんでエレベーター待ちはイライラするの?

なんでエレベーター待ちはイライラするの?

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、時間を大切にしているステキな大人ってだーれ?」

チコちゃん「なんでエレベーター待ちはイライラするの?」

チコちゃんの答えは、「倉庫の入り口がガバガバになって体感時間がたまりすぎるから。」

倉庫の入り口がガバガバになって体感時間がたまりすぎるから

エレベーター待ち、電車待ち、信号待ちの3つのシチュエーションでどれが一番待ち時間が長く感じるかを実験。

また、脈拍からイライラ度を測定する機器を使って比較した実験をおこないました。

結果は、エレベーター待ちは電車待ちや信号待ちよりも体感時間を長く感じやすいということに。

また、1分待った時点でのイライラ度は平均するとエレベーター待ちが最も高いという結果。

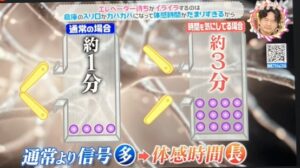

体感時間に大きく関係しているとされるのが「注意ゲート」という概念です。

人間は活動している間に脳内でパルスという神経信号が一定のペースで発信されています。

この信号が注意ゲートを通って体感時間を測るための倉庫のような所にたまっていきます。

その結果、「今は大体1分ぐらいかな」といった体感時間を認知しています。

この注意ゲートは時間を意識しているかどうかで開いたり閉じたりという動きも行っています。

つまらない会議に出席している時は「早く終わらないかな」と時間が気になります。

その場合、注意ゲートが開きっぱなしになるので、信号がどんどんたまります。

その結果、いつもよりも時間が長く感じてしまうことに。

そして、エレベーター待ちはこの注意ゲートが開きっぱなしになりやすい悪条件が揃っています。

それが、

・予測が出来ずに期待を裏切られる

・周りの視覚情報が少ない

という2大要素です。

予測不能なエレベーター

電車は発車時刻や到着時刻がある程度目安として表示されています。

時間に正確な点も相まって体感時間はあまり長くなりません。

信号待ちでも最近は歩行者用に待ち時間のメーター表示などがされています。

信号の変わるサイクルなどから待ち時間も何となくイメージしやすい。

そのため、体感時間やイライラ度は少な目となります。

一方でエレベーターは待ち時間の目安になるものが少ない。

途中でどの階でどのくらい停まるか?など、不明。

また、着くかと思っても、直前の階で長く停まったりと予測不能。

期待を裏切られる事も多々あります。

そのため、時間にばかり注意が向いて注意ゲートが開きっぱなしに。

その結果、体感時間は長くなります。

視覚情報の少なさ

電車待ちは信号待ちでは周りの視覚情報が色とりどり。

それらに注意を向けていると時間を注意しなくて済みます。

しかし、エレベーターは周辺が殺風景で視覚情報に乏しい。

そうなると時間にばかり注意が向くことに。

最近ではエレベーターホールに大きな鏡を置くという解決策がとられています。

鏡を見て身だしなみチェックを行う事で時間経過に注意が向きにくくなります。

また、エレベーターが遅いというクレームが減ったという実証例もあります。

他にもエレベーター待ちの合間に会話をするのも良いアイデア。

脳の集中がそちらに向くのでこちらも気を紛らわせることに。

同じような工夫は、サービスエリアでも。

コーヒーの自販機などは製造工程を見せる事で待ち時間を短く感じさせる工夫も。

また、病院の待合室でBGMやラジオが流れていたりするのもこういった工夫のひとつ。

最後に、エレベーターよりもエスカレーターの方が待ち時間の予測が立ちやすいのでイライラしたくないならエスカレーターを使うという話も。

結論

というわけで、

「なんでエレベーター待ちはイライラするの?」は、

「倉庫の入り口がガバガバになって体感時間がたまりすぎるから」

でした。

解説してくれたのは

千葉大学の一川誠教授。

一川誠 (イチカワマコト)

行動科学コース心理学専修

michikawa@chiba-u.jp

電話番号: 非公開

研究者総覧

researchmap: http://researchmap.jp/ichikawa

略歴

1965年 生

1994年 大阪市立大学文学研究科後期課程修了 博士(文学)

1994年 学術振興会特別研究員

1995年 York University, Centre for Vision Research, Postdoctoral Fellow

1997年 山口大学工学部感性デザイン工学科講師

2000年 同助教授

2006年 千葉大学文学部行動科学科心理学講座助教授(准教授)

2013年 同教授,現在に至る.

研究内容

専門は実験心理学.実験的手法を用いて人間の知覚認知過程や感性の特性についての研究を行なっている.現在は特に視覚や聴覚に対して与えられた刺激の時空間的特性が知覚認知過程におよぼす効果や,体験される時空間の特性に影響を及ぼす要因についての検討を行っている.人間にとって直接的に触れることのできる時空間とはどのような特性を持つものであるのか、人間にとっての時間や空間とはどのようなものであるのか、10年後にはこれらの問いにより明確な答えを得たいと考えている。また,実験心理学の持つ可能性を自分なりに広げてみたいと考えている.

主要な所属学会

日本基礎心理学会(理事,編集委員),日本視覚学会(幹事),日本時間学会(会長),日本心理学会,日本認知心理学会, 日本感性工学会,Association for Research in Vision and Ophthalmology, Vision Sciences Society, American Psychological Association

(大学HPより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。