今回はチコちゃんに叱られる! ▽サッカー日本代表の謎▽牛たんの謎▽夢とは? 初回放送日:2025年6月20日を紹介。

なんで寝る時に見る夢と将来の夢は同じ「夢」なの?

なんで寝る時に見る夢と将来の夢は同じ「夢」なの?

チコちゃん「なんで寝る時に見る夢と将来の夢は同じ「夢」なの?」

チコちゃんの答えは、「階級社会が終わって未来を選べる時代になったから。」

階級社会が終わって未来を選べる時代になったから

日本語の「夢」はもともと寝た時に見るもの。

将来の希望という意味で使われるようになったのは明治以降になってから。

さらに国語辞典に掲載されるようになったのはさらに遅くて、1952年(昭和27年)になってから。

もともと夢は奈良時代に「いめ」と発音されて使われていました。

これは寝(い)、目(め)という意味。

そのまま寝ている時に見るもの。

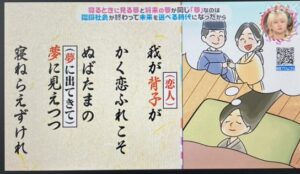

この時代には既に広く使われる言葉として万葉集の中でも約100首に登場していました。

思いを寄せる恋人が自分を思っていてくれるからこそ、夢に相手が現れて目が冴えて眠れない。

万葉集に登場する夢が使われた歌は愛する人や恋人に関するものばかり。

つまり奈良時代の「夢」とは寝る時に見るものを指し、もっぱら好きな人を思っていたり、相手が思ってくれていたら出て来るものと考えられていました。

平安時代になると、この頃の代表的な文学の一つとされる源氏物語に「夢のやうに」という比喩表現が何度も登場。

寝る時に見る夢が非現実的であいまいなものという解釈からぼんやりした儚いものが夢という使い方が登場しました。

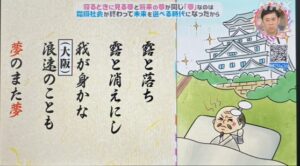

この言葉の使い方は安土桃山時代になっても続きます。

寝る時に見るものと儚いものの喩えという2つの使い方が一般的になりました。

江戸時代までは貴族の子は貴族、農民の子は農民。

制度・慣習・住んでいる地域によってその子の将来が勝手に決まるという時代。

ほとんどの人にとって自分の未来や将来を語る事はほぼ無いという時代でした。

さらに江戸時代までは交通網も発達していませんでした。

生まれた地域で仕事に就くのが一般的となります。

これが明治時代になるとそれまでの身分・階級制度がなくなります。

自分である程度職業を選べる時代が到来。

全国的な学校教育も始まったこと、地方と都市を繋ぐ鉄道網も整備された事で人々は自分の将来の希望を思い描けるように変化していきます。

夢には「実現できなくて」儚いものという意味合いがもともと含まれていました。

明治時代に入って「自分が実現したい将来の希望」という趣旨でも使われるようになりました。

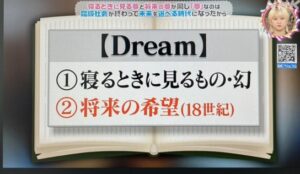

実はこのような変化は英語のDreamに関しても同様に起こっています。

もともと寝る時に見るもの・幻として使われていたDreamが18世紀ごろになると将来の希望という意味が加わります。

そのきっかけとされるのが18世紀中ごろに起きた産業革命。

イギリスでも自分で職業を選択できる自由が与えられます。

将来の希望=夢(Dream)という使い方が生まれました。

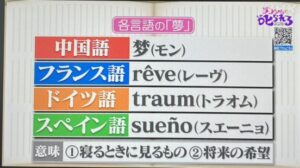

他にも中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語でも寝る時に見るもの&将来の希望の2つの意味が使われています。

どれも近代になってから将来の希望という意味が加わっています。

結論

というわけで、

「なんで寝る時に見る夢と将来の夢は同じ「夢」なの?」は、

「階級社会が終わって未来を選べる時代になったから」

でした。

解説してくれたのは

国語辞典編纂者の飯間浩明さん。

飯間 浩明(いいま ひろあき、1967年10月21日 – )は、日本の日本語学者、辞書編纂者。『三省堂国語辞典』編集委員[1]。

経歴

香川県高松市出身[1]。早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得。専門は日本語学[1]。

修了してアルバイトとして三省堂の辞書編纂に携わった後、第6版より『三省堂国語辞典』の編集委員および早稲田大学・成城大学などで非常勤講師を務めている[1]。

(HPより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。