今回はチコちゃんに叱られる! 放送100年!春の72分拡大版スペシャル 初回放送日:2025年3月28日を紹介。

なんでバカは「馬」と「鹿」なの?

なんでバカは「馬」と「鹿」なの?

チコちゃん「ねぇねぇ岡村、この中で一番、動物が好きなステキな大人ってだーれ?」

チコちゃん「なんでバカは「馬」と「鹿」なの?」

チコちゃんの答えは、「鹿を見せられて「馬だよね?」と言われたから」

鹿を見せられて「馬だよね?」と言われたから

馬鹿という言葉はもともと僧侶の隠語として使われていたもの。

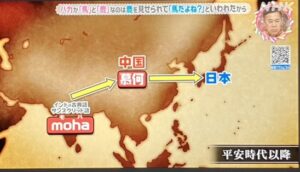

サンスクリット語の無知などを意味するmoha(モハ)という言葉が由来です。

インドの古典語であるサンスクリット語のモハ。

中国に渡って「慕何」という漢字表記になりました。

これが平安時代以降に日本に伝わって日本語読みで慕何=ボカ、バカという読み方に変化。

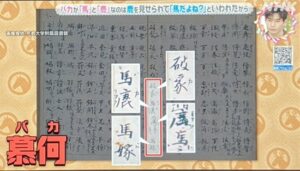

室町時代に記された辞書によるとバカの漢字表記は慕何の他にも破家、馬嫁、馬鹿などさまざま。

この辞書はごく一部の上流階級のみが使っていたとされるもの。

これらの表記が一般まで広まっていたとは考えにくいとのこと。

そこで登場するのが中国由来の四字熟語「指鹿為馬(しろくいば)」。

紀元前210年ごろの中国は秦の時代。

秦の始皇帝が亡くなった後を継いだ二世皇帝の胡亥(こがい)の時代に。

家臣の趙高は、始皇帝の遺言を偽って幼子だった胡亥を皇帝の座に就かせます。

趙高が丞相(国政を司る大臣の位)として実権。

さらには趙高が皇帝の座を欲します。

皇帝よりも自分の意見の方が強い事を周囲に見せつけます。

また、自分に忠誠を誓う家臣団がどれほどいるのかを確認。

鹿の置物を見せて「これは馬だがお前はどう思うか?馬か鹿か?」と家臣に聞きます。

「それは鹿だろう」と言って譲らない皇帝。

趙高の言う事に従って「それは馬でございます」と答える家臣が多くいるのを見せつけます。

このようにして、皇帝を愚か者扱い。

さらには自分の方が上であるというマウントをとります。

「それは鹿」と答える趙高への不満分子をあぶり出す狙いもありました。

趙高に逆らった者は全て処刑されることに。

この言い伝えから「誤った事を力ずくで押し通す事」を指鹿為馬と呼ぶように。

このエピソードが奈良時代以降、当時多くの人に読まれていた史記に登場。

僧侶・貴族。武士に浸透することに。

さらに平安時代に日本に伝来した新唐書には「胡亥は馬と鹿の区別がつかない」という言い伝えも書かれていました。

これが馬鹿という当て字の有力な候補になりました。

そして室町時代になると学問を広めるために僧侶が全国で講義を行うようになっていきます。

愚かな行為のたとえ話として「指鹿為馬」の四字熟語が庶民にも広まっていきます。

こうして鹿を馬と言い張る愚かでバカげた物語という事から馬の「バ」鹿の「カ」で馬鹿と表現。

江戸時代に庶民が読んでいた文学作品(好色一代男など)にもこの馬鹿の表記はたびたび登場し広がることに。

結論

というわけで、

「なんでバカは「馬」と「鹿」なの?」は、

「鹿を見せられて「馬だよね?」と言われたから」

でした。

解説してくれたのは

京都先端科学大学の丸田博之特任教授。

丸田 博之

MARUTA Hiroshi

人文学部

歴史文化学科

特任教授

教員プロフィール

所属学会

訓点語学会、近代語学会、国語語彙史研究会

担当科目

アカデミック・ライティングⅠ・Ⅱ、日本語リテラシーⅠ・Ⅱ、日本語Ⅰ・Ⅱ、京都文化学概論A・B、歴史言語学、異文化交渉史、フィールドワーク京都A・B、基礎ゼミⅠ・Ⅱ、キャリアサポート実践講座A・B、専門ゼミA~D、【院】日本言語文化特論A・B(隔年開講)、【院】日本言語文化研究演習A・B

学位

博士(文学) 京都大学

略歴

京都大学文学部国語学国文学科卒業

京都大学大学院文学研究科国語学国文学専攻修士課程修了

京都大学大学院文学研究科国語学国文学専攻博士後期課程修了

姫路獨協大学外国語学部日本語学科助教授

(大学HPより)

今回も最後まで読んでくれてありがとう。

他の記事もよろしくね。